Очистка и сортирование зерновой массы основаны на различии физико-механических свойств зерна и примесей. Использую их зерно очищают по следующим признакам:

- по аэродинамическим свойствам;

- по ширине и толщине зерна;

- по длине зерна;

- по плотности зерна;

- по форме и состоянию поверхности зерна;

- по металломагнитным свойствам.

Если физико-механические свойства зерна и примесей различны, то их можно легко разделить на зерноочистительных машинах.

Если примеси по физико-механическим свойствам сходны с зерном основной культуры, то их называют трудноотделимыми. Полностью очистить зерновую массу от трудноотделимых примесей сложно.

К физическим свойствам относятся:

1.Сыпучесть. Зерновая масса представляет собой совокупность большого количества частиц различной формы и размеров. Она обладает высокой подвижностью, способна скользить и скатываться по наклонной поверхности, заполнять хранилища и емкости различной конфигурации. Это свойство зерновых масс называют сыпучестью. Сыпучесть характеризуется углом трения зерна о поверхность какого-либо материала.

С увеличением влажности сыпучесть зерновой массы уменьшается. При влажности выше 34—38 % зерновая масса быстро слеживается, т. е. утрачивает сыпучесть.

Находящиеся в зерновой массе примеси в большинстве случаев также снижают сыпучесть. Поэтому влажность и засоренность учитывают при определении фактической производительности зерноочистительных машин, так как они уменьшают их пропускную способность.

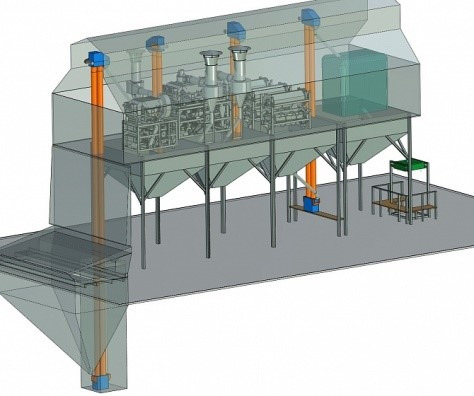

Сыпучесть зерновых масс широко используют при их обработке и переработке. Зерновые массы легко перемещаются при помощи транспортеров, пневмотранспортных устройств и других механизмов. Современные сооружения, в том числе в хозяйствах, проектируют в несколько этажей (например, ЗАВ, КЗС, мукомольные и крупяные заводы, элеваторы). Поднятая на верхний этаж зерновая масса самотеком спускается вниз, проходит через различные машины, обрабатывается на них, приобретает необходимые свойства или измельчается. Самотек также позволяет существенно упростить загрузку и выгрузку хранилищ и транспортных средств.

Однако вследствие сыпучести зерновая масса оказывает значительное давление на стены хранилищ, закромов, это давление тем больше, чем меньше угол естественного откоса ее. Это повышает требования к механической прочности применяемых сооружений.

2.Самосортирование. Хорошая сыпучесть, а также сложный и неоднородный состав зерновой массы приводят к тому, что при перемешивании и пересыпании в ней образуются слои и участки, состоящие из компонентов с близкими характеристиками. Так, при загрузке транспортных средств, хранилищ тяжелые зерна и минеральная примесь падают быстрее и находятся в месте ссыпания, а легковесные компоненты (щуплое, колотое зерно, семена сорняков, органическая примесь) опускаются медленнее и отбрасываются вихревыми движениями воздуха к периферии насыпи (к бортам кузова, стенам закрома) или скатываются по поверхности конуса к его основанию.

По этой причине периферийные участки насыпи зерна содержат больше щуплых зерен, семян сорных растений и органического сора. Именно эти слои определяют сохранность всей зерновой массы, так как они обладают повышенной биологической активностью. Это обстоятельство учитывают при оценке качества зерна и семян: минимум 80 % точечных проб отбирают с периферийной части насыпи.

С точки зрения хранения самосортирование — это негативное свойство зерновых масс. Исключить его нельзя, но свести к минимуму можно тщательным выполнением технологии выращивания сельскохозяйственных культур на почвах, чистых от сорняков, уборкой в оптимальные сроки, многократными пропусками через различные зерноочистительные машины, что требует значительных затрат.

Самосортирование используют для направленного разделения зерновой массы на фракции разного качества. На этом свойстве основана работа пневмосортировальных и отражательных машин, применяемых в хозяйствах, а также камнеотделительных — на мукомольных заводах.

3.Скважистость. Между видимыми компонентами зерновой массы всегда имеются промежутки (межзерновые или межсеменные пространства), заполненные воздухом. Суммарный объем этих межзерновых пространств называют скважистостью. Чаще всего она выражается в процентах от общего объема зерновой массы, реже — в долях единицы. Обратная величина скважистости называется плотностью укладки, она показывает, какая часть зерновой массы занята твердыми частицами (компонентами). В совокупности межзерновые пространства образуют в зерновой массе густую сеть различных по форме и размерам каналов, по которым перемещается воздух.

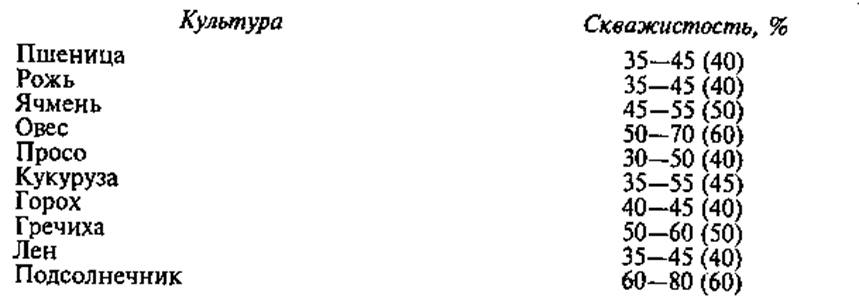

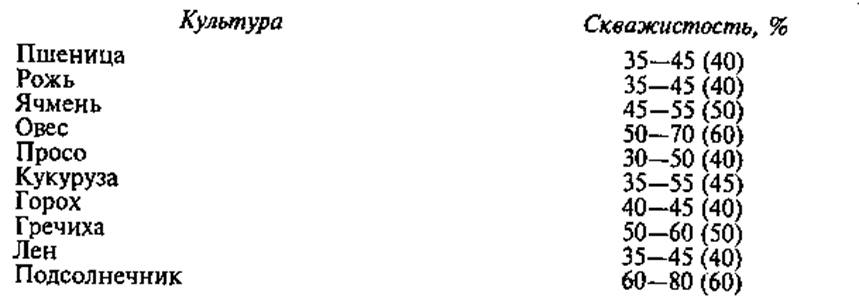

Скважистость зерновой (семенной) массы зависит прежде всего от формы, величины и состояния поверхности зерна.

Примечание. В скобках указана скважистость, применяемая в расчетах по планированию послеуборочной обработки и хранения зерна и семян.

Крупные примеси увеличивают скважистость, а мелкие — уменьшают ее, так как размещаются между зернами основной культуры. С увеличением влажности зерна и семян скважистость их возрастает, хотя и незначительно.

Скважистость имеет большое физиологическое значение, так как запас воздуха в межзерновых пространствах обеспечивает нормальную жизнедеятельность, в частности, семенного материала.

Благодаря сети каналов воздух циркулирует в зерновой массе, переносит выделяющееся тепло и пары воды. Это обстоятельство используют при вентилировании, сушке, а также газации зерновых масс.

Однако при организации послеуборочной обработки и хранения зерна следует учитывать не только величину скважистости, но и ее структуру. Чем мельче семена, тем меньше размеры межзерновых пространств и каналов, соединяющих их. Следовательно, при активном вентилировании или сушке увеличивается аэродинамическое сопротивление зерновых насыпей воздушному потоку. Например, у пшеницы, проса и гороха скважистость практически одинакова — около 40 %. Поэтому при вентилировании мелкосемянных культур уменьшают высоту насыпи (уменьшают тару) или используют более высоконапорные вентиляторы.

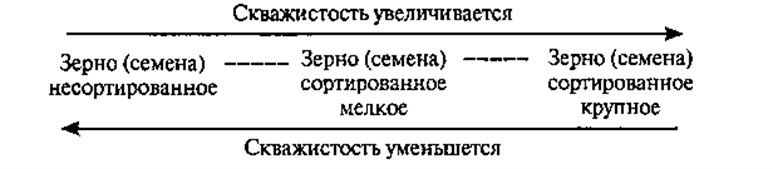

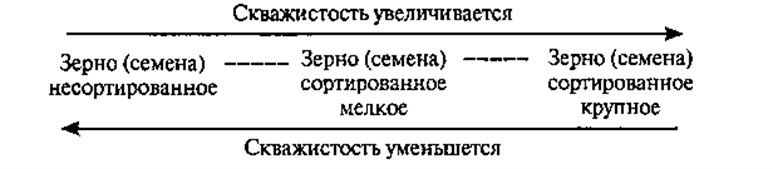

В пределах одной культуры можно принять следующую схему зависимости скважистости от размеров зерна или семян:

Вследствие самосортирования скважистость в различных участках зерновой массы неодинакова. Это приводит к неравномерному распределению воздуха по профилю насыпи, образованию застойных зон, не продуваемых при активном вентилировании.

Зная скважистость и натуру, можно определить количество воздуха, находящегося в 1 т зерновой массы. Это называется обеспеченностью воздухом. Количество воздуха в хранящейся партии зерна принимают за один объем. Этот показатель используют при активном вентилировании зерновых масс.