Пробоотбор. Виды проб

Отбор пробы (пробоотбор) является первой стадией аналитического процесса. Погрешность при пробоотборе и пробоподготовке часто обусловливает общую погрешность определения компонента и делает бессмысленным использование высокоточных методов.

Пробоотбор — процедура, заключающаяся в отборе части вещества или материала с целью формирования пробы.

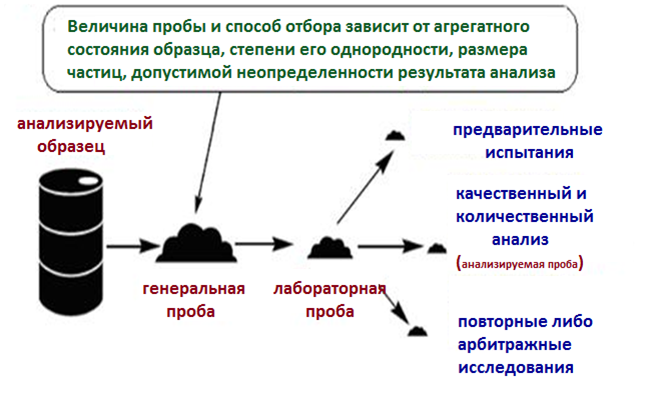

Проба — небольшая часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам анализируемого объекта.

Средняя проба

В зависимости от способа получения различают следующие виды проб:

- точечная проба — количество вещества/материала, которое отбирается от объекта за одну операцию пробоотбора; это проба, которая отбирается непосредственно из объекта

- генеральная (объединенная) проба — проба, получаемая объединением точечных проб, отобранных от одного материала (партии).

Она может быть достаточно большой: от 1 до 50 кг, иногда даже до 5 т;

- лабораторная проба — сокращенная генеральная проба, масса которой обычно составляет от 25 г до 1 кг;

- аналитическая проба (проба для анализа) — сокращенная лабораторная проба, которую полностью и единовременно используют для проведения анализа. Аналитическая проба составляет часть лабораторной пробы, вторую ее часть используют для предварительных исследований образца, а третью хранят для проведения возможных арбитражных анализов при возникновении спорных ситуаций.

Учет и оформление соответствующей документации

Акт отбора проб заполняется непосредственно при отборе проб. Подписывается лицом, производившим отбор проб (пробоотборщиком), и лицами, присутствующими при отборе. При отборе проб воды по жалобам потребителей дополнительно оформляется акт отбора проб, совместно с заказчиком (от него требуется Ф.И.О. и подпись).

Записи в акте должны быть четкими, достоверными, позволяющими произвести идентификацию пробы без затруднений.

Пробоотборщик вносит следующую информацию в акт отбора проб:

- дату и время отбора проб

- цифровое обозначение пробы

- климатические условия при отборе

- особенности отбора и хранения

- объем пробы

- продолжительность хранения

- должность, фамилию и подпись

- фамилию присутствующих при отборе проб

- и другие

При поступлении проб в лабораторию пробоотборщик сообщает ответственному за прием проб (специальный сотрудник) об особенностях отбора проб и условиях доставки проб в лабораторию. Специальный сотрудник принимает пробы, производит визуальный осмотр емкостей с пробами, наличие маркировки (необходимой для идентификации пробы), проверяется их число, объем, сохранность, правильность заполнения акта отбора проб.

Пробы регистрируют пробы в «Журнале регистрации проб (образцов).

| Дата/время поступления в ИЛ | Ф.И.О. и подпись, проводившего отбор проб | Ф.И.О. и подпись, принявшего пробы | Ф.И.О. и подпись, проводившего исследования | Номер и дата протокола испытаний | Дата выдачи протокола испытаний заказчику | Ф.И.О. и подпись заказчика |

Каждой пробе присваивается код. Информация по кодированию фиксируется в «Журнале кодирования проб».

| № п/п | Наименование пробы (образца) | Наименование производителя продукции или места отбора пробы | Маркировка пробы | Дата/время выпуска (отбора) |

Пробы (образцы) подлежат хранению до испытания и после испытания (если их нужно хранить). За обеспечение сохранности проб несет ответственность сотрудник, отвечающий за их прием.

Подготовка проб к анализу

Подготовка проб – это совокупность действий над обьектом анализа (измельчение, гомогенизация, экстракция, гидролиз, осаждение и др.) в целях превращения пробы в подходящую для последующего анализа форму (сухой остаток, раствор и пр.), состояние вещества, а также для концентрирования/разбавления и разбавления от мешающих анализу компонентов.

Подготовка пробы – важный этап проведения химических анализов, в котором можно выделить четыре основные стадии:

- высушивание

- разложение (с переводом пробы в раствор)

- устранение влияния мешающих компонентов

- перевод пробы в форму, требующую для соответствующего метода определения

Рассмотрим подробно первые два этапа.

Высушивание.Для правильного установления состава объекта и получения воспроизводимых результатов необходимо удалить влагу из образца, высушить его до постоянной массы или определить содержание воды, так как результаты анализа следует пересчитать на постоянную массу. Чаще всего анализируемый образец высушивают на воздухе или в сушильных шкафах при относительно высокой температуре (105-120⁰С).

Разложение образцов. Переведение пробы в раствор.Существуют методы анализа (спектроскопические или ядерно-физические), в которых для измерения аналитического сигнала требуется предварительное переведение определяемого компонента в раствор. Способ разложения пробы и переведения ее в раствор зависит от цели анализа и выбранного метода. Способы разложения подразделяют на «сухие» и «мокрые»: к первым относят термическое разложение, сплавление и спекание с различными веществами; ко вторым - растворение анализируемой пробы в различных растворителях.

Отбор проб жидкостей

Методика отбора проб жидкости зависит от типа тары, в которой находилась жидкость, свойств жидкости, степени ее загрязнения.

Из мелкой тары (бидоны, бочки) пробу отбирают из 10-25 % таких емкостей в количествах пропорциональных общему объему жидкости. Предварительно жидкость перемешивают. Отобранные порции смешивают в одном сосуде и затем берут пробу на анализ. Пробу отбирают при помощи стеклянной посуды: пипеток, бюреток, широкогорлых колб; черпаков.

При отборе пробы жидкости из большого резервуара необходимо учитывать гомогенная или гетерогенная проба.

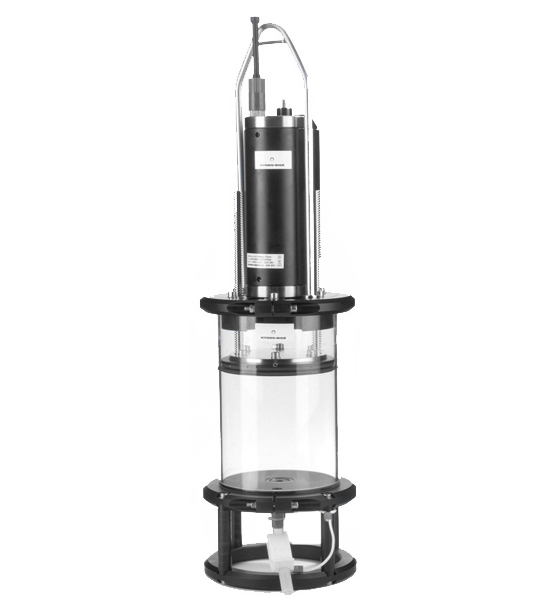

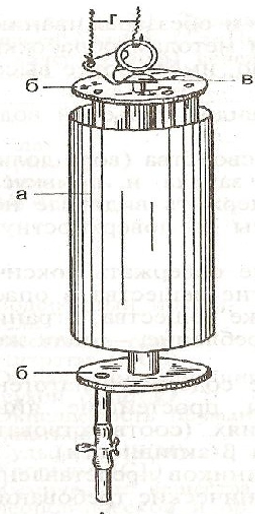

Отбор гомогенной пробы из крупной тары берут в одной точке (на поверхности или центре объема жидкости). Жидкость отбирают специальными пробоотборниками - батометрами. Основная часть батометра - цилиндрический сосуд вместимостью 1-3 л, закрывающийся крышками сверху и снизу. После погружения в жидкость на заданную глубину крышки закрывают, и сосуд с пробой поднимают на поверхность.

При отборе гетерогенной пробы измеряют высоту жидкости в таре, перемешивают и отбирают пробы с разных уровней так, чтобы расстояние между точками отбора были одинаковыми. При невозможности перемешать жидкость в таре робу отбирают на разных уровнях и составляют среднюю пробу из нескольких порций по глубине отбора (4-6 проб).

Для отбора пробы жидкости, текущей по трубопроводу, используют проботборный кран, имеющий несколько отборных трубок по высоте.

Батометр

а - цилиндр, б - крышки, в - затвор.

Отбор проб газов

В химических производствах различают следующие виды проб газов: среднюю пробу (характеризует средний состав потока газа в течении данного периода времени); верхнюю пробу (отбирают в верхней части аппарата); центральную пробу (берут в центре трубы или в средней точке аппарата); нижнюю пробу (отбирают в нижней точке аппарата); сложную пробу (смесь нескольких проб, взятых в разное время из одного и того же аппарата или из разных объектов); периодическую пробу (отбирают через определенные промежутки времени); разовую пробу (отбирают из баллонов, цистерн).

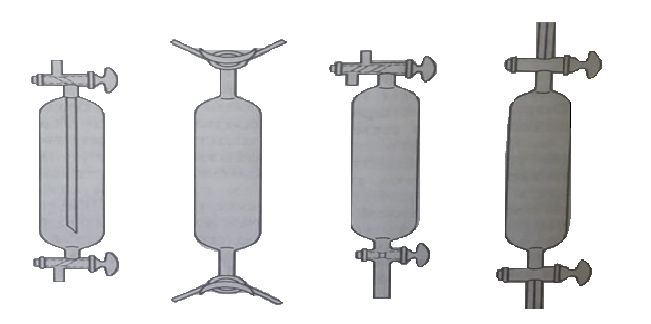

Верхнюю, центральную и нижнюю пробы берут в тех случаях когда требуется проверить состав газа на разных уровнях аппарата. Отбор газа выполняют через проботборную трубку, которую устанавливают на газопроводе. Для отбора газа применяют стеклянные газовые пипетки вместимостью 250-500 см3. Заполнение пипетки газом происходит следующим образом:

- При избыточном давлении и возможности выпуска газа в атмосферу помещения пипетку подсоединяют при помощи резиновой трубки к газоотводной трубке и продувают газом до полной замены находящегося в ней газа.

- Если газ находится под давлением, близким к атмосферному, пробу засасывают в пипетку.

При отборе средних проб применяют аспиратор.

рис.Газовые пипетки

Отбор проб твердых веществ

При отборе первичной, лабораторной и анализируемой проб необходимо учитывать размер пробы, который должен обеспечивать ее представительность. Оптимальная масса пробы обусловлена неоднородностью анализируемого объекта, размерами частиц и требованиями к точности анализа. Способы отбора проб первичной пробы твердого вещества различны для вещества, находящихся в виде целого, кускового или сыпучего вещества.

Отбор проб первичных проб кусковых материалов проводят, учитывая неоднородность материала в разных кусках и соотношение массы материала в кусках и мелочи. Отобранную пробу измельчают и тщательно перемешивают.

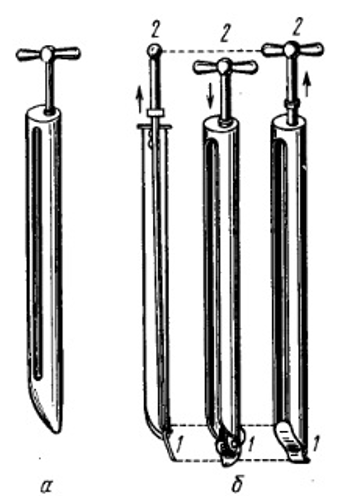

Отбор проб сыпучих материалов проводят следующим образом. При отборе массу исследуемого объекта перемешивают и отбирают пробу в разных местах емкости и н разной глубине, используя специальные приспособления - щупы.

Щуп

а - обыкновенный, б - конструкции Говальского.

Отбор пробы

Пробоподготовка

- разложение пробы

- устранение влияния мешающих компонентов

- концентрирование (если это необходимо)

Измерение АС

Вычисление результата с учетом погрешностей, т.е. обработка результатов измерений.

Особенности отбора проб

Не всегда реализуются все стадии, например, если объект анализа – жидкость, исключается стадия переведения пробы в раствор.

Если метод анализа селективен – не требуется устранять влияние мешающих компонентов.

Если метод высокочувствительный – не требуется концентрирование определяемого компонента.

Все стадии анализа связаны между собой и влияют на его результат.

Основной вклад в общую погрешность анализа вносит стадия отбора пробы; считают, что проба отобрана идеально, если ее вклад в погрешность составляет 60-80%.

При правильном выборе метода анализа результаты могут быть неправильными, если проба неправильно отобрана и подготовлена к анализу.

В свою очередь, отбор и подготовка пробы зависят не только от природы образца, но и от способа измерения аналитического сигнала.

Приемы и порядок отбора проб описаны в специальных инструкциях и стандартах.

Обработка и разделка пробы

- После отбора генеральную пробу твердого вещества гомогенизируют – измельчают и просеивают.

- Крупные куски разбивают в дробильных машинах и мельницах разного типа.

- В процессе измельчения периодически делят крупные и мелкие частицы грохочением и просеиванием, оставшиеся крупные частицы растирают отдельно.

- Фракцию 0,1 мм для химического анализа получают в лабораторных условиях, применяя шаровые мельницы и дисковые истиратели.

- Частицы меньшего размера получают растиранием в ступках из агата, яшмы, кварца, фарфора.

- Перемешивание проб.

- При перемешивании происходит усреднение пробы.

Способы перемешивания:

- Перелопачивание – проводят в ящиках, коробах и т.д.

- Перекатывание с угла на угол на различных плоскостях –брезент, листы бумаги и т.п.

- Способ кольца и конуса (используют при ручном перемешивании пробы) – двигаясь по кругу, лопатой перебрасывают материал из кучи в кольцо, затем – из кольца в центр; повторяют 2-3 раза.

- Малые пробы перемешивают в ступках одновременно с растиранием.

Сокращение:

- Скращение пробы – процесс многостадийный, проводится разными способами:

- Квартование – пробу в виде усеченного конуса делят на 4 сектора; в зависимости от однородности материала 1,2,3 части отбирают, остальные отбрасывают, затем операцию повторяют.

- Вычерпывание (выборка) – пробу рассыпают ровным слоем в виде квадрата и делят на 25 равных квадратов; из центра квадратов в шахматном порядке совком отбирают равные порции материала. Способ применяют на последних стадиях разделки пробы.

- Использование механических и ручных делителей различных конструкций – уменьшает погрешность анализа.

а- квартование

б- шахматный способ отбора